肝疾患とは?肝疾患の平均入院日数と入院治療費用の例

記事公開日:2024年5月30日 / 最終更新日:2024年8月29日

肝疾患と診断された場合、「入院期間はどのくらい?」「入院した場合の治療費はいくらかかるの?」と心配される方もいらっしゃるでしょう。

当ページでは、肝疾患を患った際の平均入院日数や入院治療費用、備えておきたい保険の種類について解説します。

目次

肝疾患とは

はじめに肝疾患とはどのような病気なのかを解説します。

肝疾患とはどのような病気?

肝疾患として、肝炎、肝細胞癌、肝臓外傷、肝嚢胞、肝血管腫などがあります。これら肝疾患の中の肝炎は、肝臓で持続的な炎症が発生したことにより、肝機能が低下する病気です。肝臓には、身体に必要な物質を作る機能のほかに、不要な有害物質を解毒し排せつする機能があります。

しかし肝炎ウイルスに感染した場合や、アルコールの過剰摂取、肥満、糖尿病が原因で肝臓に炎症が起き、肝機能が低下した状態が長期化すると慢性肝炎となります。さらに長期化すると肝臓自体が硬くなり(肝硬変)肝機能が低下すると、肝硬変から肝ガンへと悪化するケースも少なくありません。

そのほかの肝疾患の発生要因として、薬剤や自己免疫反応によるものもあります。

肝臓は、ある程度病気が進行してから自覚症状が現れるため「沈黙の臓器」と呼ばれます。そのため自覚症状が現れる頃には、病気が進行している場合も少なくありません。

また肝臓に余計な中性脂肪がたまって脂肪肝になると、糖や脂肪の分解がうまくできず、高血糖や脂質異常を招きます。高血糖や脂質異常が脂肪肝の悪化を引き起こし、肝臓機能がさらに低下するといった悪循環を招く可能性もあります。

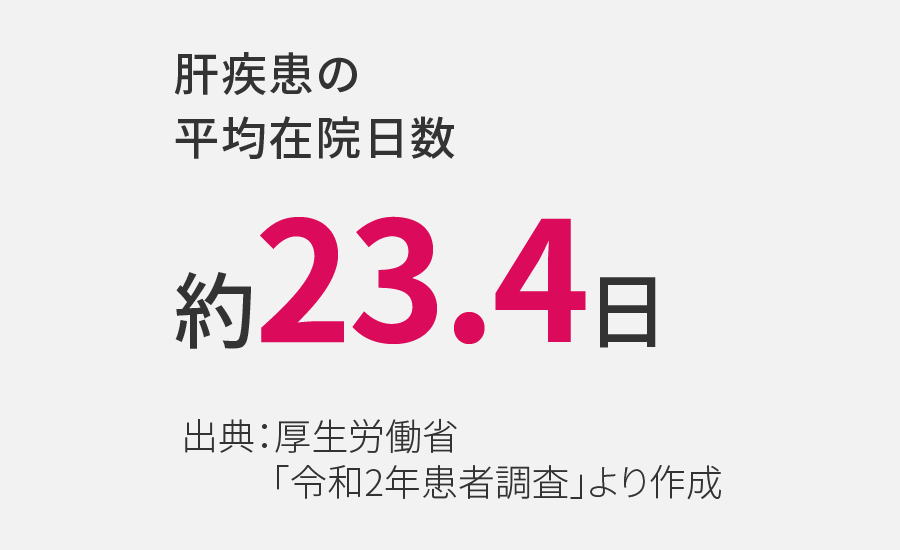

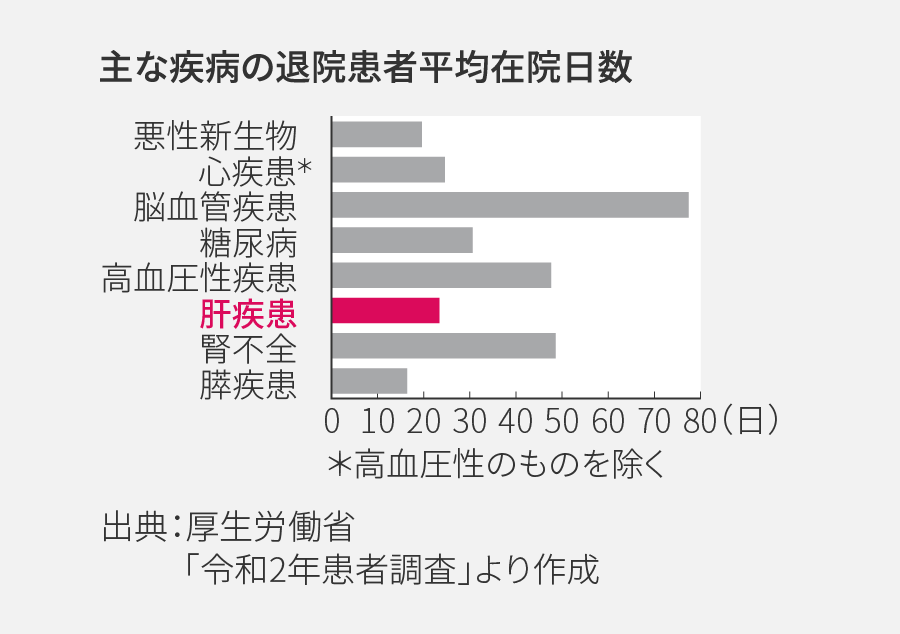

肝疾患の平均入院日数

厚生労働省の「令和2年患者調査」によると、肝疾患での平均的な入院日数は約23.4日で、約3週間程度の入院期間となります。

肝疾患の患者数は?

次に、肝疾患の患者数について解説します。

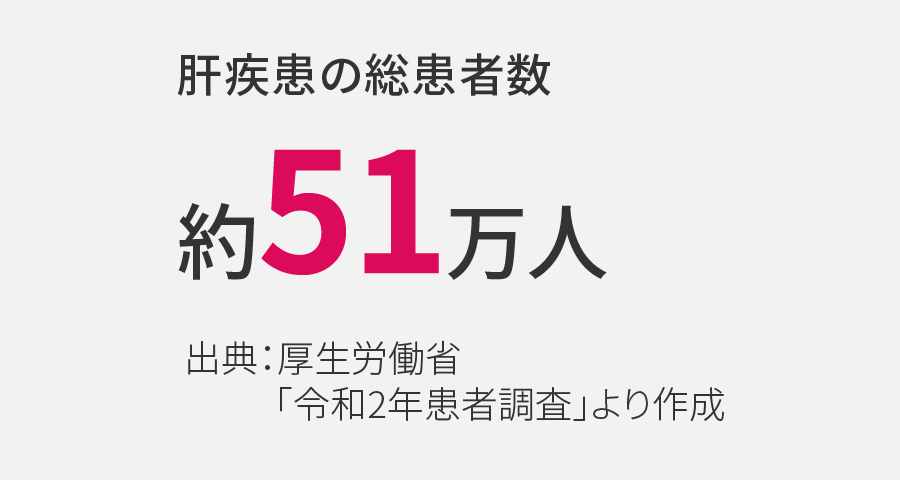

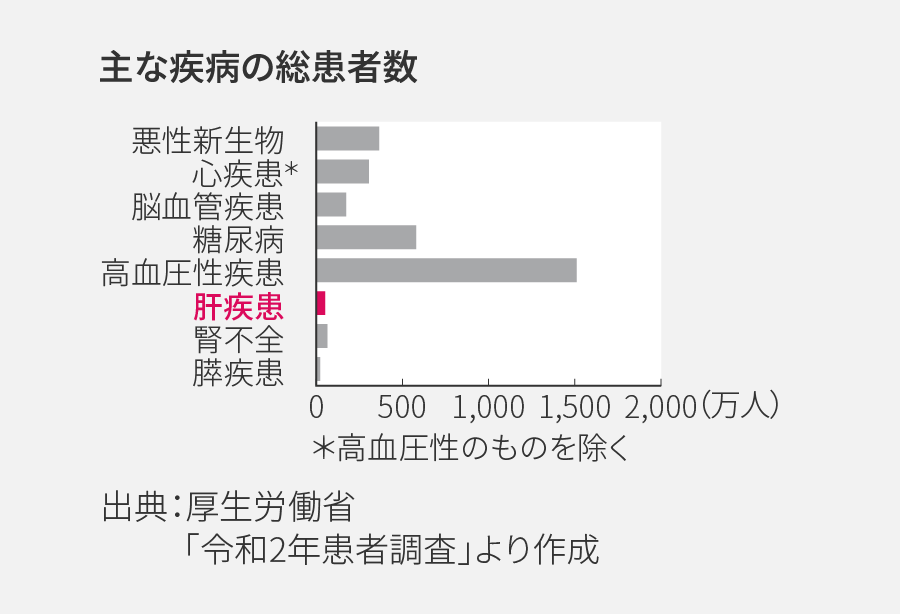

肝疾患の総患者数

厚生労働省の「令和2年患者調査」によると、肝疾患の総患者数は約51万人です。グラフによると、腎不全の患者数とほぼ同数であることがわかります。

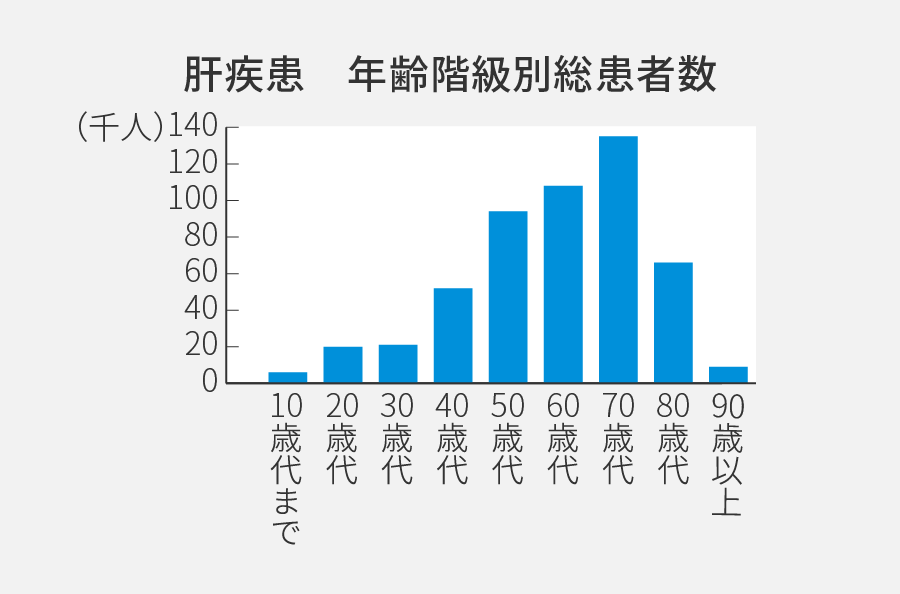

肝疾患の年齢別患者数

肝疾患の年齢別患者数は、下記グラフのとおりです。

40歳代から患者数が増え、70歳代でピークとなります。70歳代の肝疾患患者数は、約14万人です。

非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)患者数の増加が予想される

昨今、アルコール以外の原因で発症する「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」が注目されています。NASHとは、過食・運動不足・肥満(内臓脂肪)・糖尿病・脂質異常などに合併した、脂肪肝が原因で発症する肝炎です。

NASHを発症すると、脂肪肝から肝硬変に進行し、さらに肝臓ガンになる場合もあります。

NASHは比較的新しい疾病であり、日本では今のところ経過を追った大規模な研究はされていません。しかし肥満人口の増加にともなって、今後はNASH患者数が増加すると予想されています。

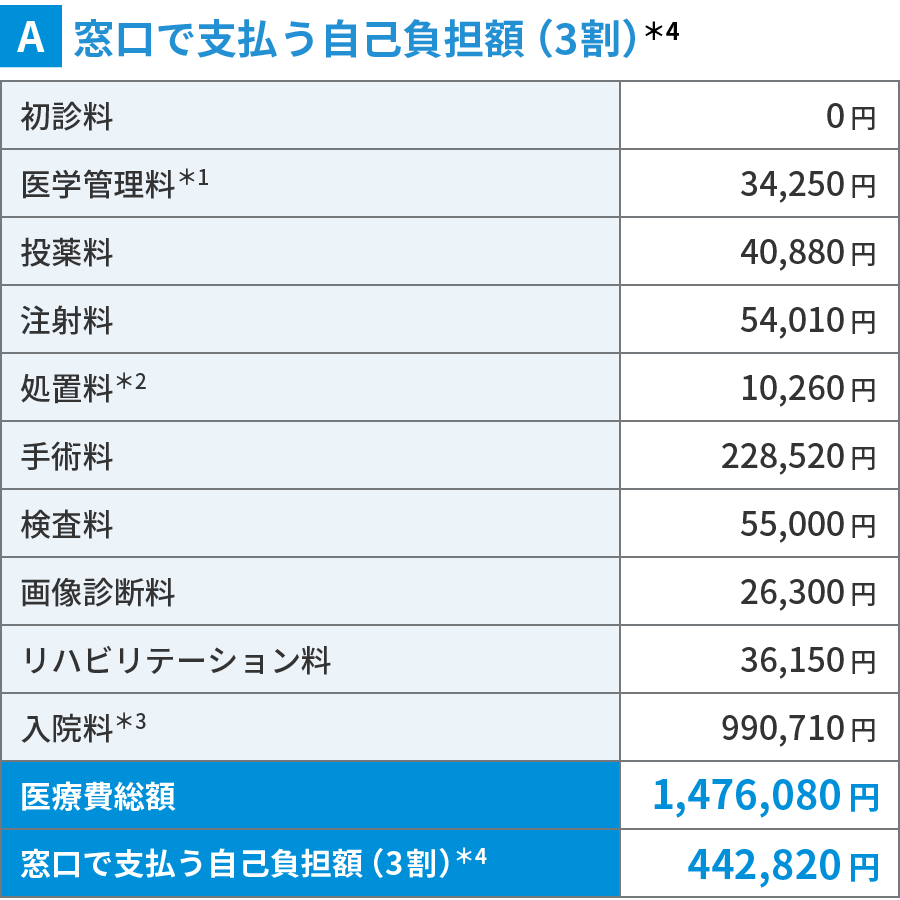

アルコール性肝硬変の入院治療費用例

肝疾患で入院した場合の平均入院日数は、約23.4日であることを先に解説しました。では実際にアルコール性肝硬変で入院した場合は、いくらくらいの入院治療費が必要になるのでしょうか。

入院治療費用 アルコール性肝硬変

56歳/女性/27日間入院(うちICU3日間)

56歳の女性がアルコール性肝硬変で入院した場合の入院治療費用例です。この女性はアルコール性肝硬変で定期通院をしていましたが、ある日自宅にて昏睡状態で発見され、救急搬送となりました。

27日の入院期間のうち、3日間はICUに入室しています。入院中は、腹水濾過濃縮再静注法を実施しました。退院後も経過観察をしながら、通院にて治療継続の予定です。

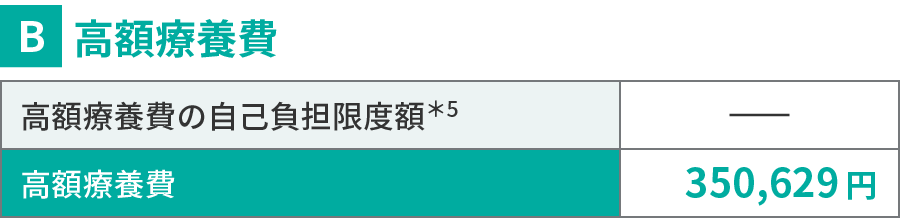

今回の入院では、高額療養費を差し引いた実質自己負担費用は、281,891円となっています。

(当記載内容は一例であり、個々の病状などによって異なります)

(医療費の精算は暦月単位で行います)

(同月内にICU入室を含む27日間入院したケース)

*1 医学管理料とは、主に医師などが患者に対して行う計画的な指導管理や療養指導に対する費用として規定で定められています。

*2 処置料とは、病状に合わせてその時々に必要となる手当てに対して請求されるもので、その項目や内容については別途定められています(体内の各器官の洗浄、傷の手当てなど)。

*3 入院料とは、通常行われる入院中の基本的な医師の診断や治療、および看護に対して請求される基本的な料金です(室料差額の徴収がない場合には室料相当分も含まれます)。

*4 窓口で支払う自己負担額(3割)は、10円未満を四捨五入しています

*5 高額療養費の自己負担限度額は、1円未満を四捨五入しています(暦月ごとに所得区分「標準報酬月額28~50万円」で計算、多数回該当・世帯合算は非該当)。所定の手続きにより、自己負担限度額を超える分の窓口での支払いは不要となります。

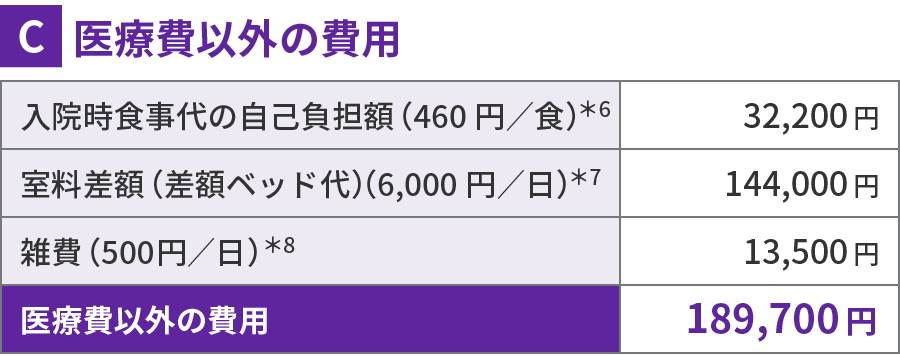

*6 入院時食事代の自己負担額は、1日3食計70食分(ICU入室の3日間と退院日の昼夕食の計11食分を除く)で計算しています。

*7 室料差額(差額ベッド代)は、24日分(ICU入室の3日間を除く)で計算しています。

*8 雑費は、27日分で計算しています。その他にも、お見舞いのための交通費などがかかる場合もあります。

肝疾患に備えるための保険は?

アルコール性肝硬変などの肝疾患で入院すると、少なくない額の治療費が必要となります。急な入院での出費に備えるには、前もって民間の保険に加入するのも一つの方法です。

肝疾患での入院に備える保険には、次のような種類があります。

終身タイプの医療保険

終身タイプの医療保険は一生涯にわたって保障が続く保険で、一般的に病気やケガにより入院あるいは手術となった場合に給付金を受け取れます。

医療保険には、ご自身で必要な保障(特約)を付けられる商品もあります。肝疾患による入院や治療費用に備えたい場合は、医療保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

病気やケガへの保障をデザインできる終身タイプの医療保険

終身医療保障保険 マイ フレキシィはこちら>

持病のある方向けの医療保険(引受基準緩和型の医療保険)

持病のある方でも加入しやすいのは、引受基準緩和型の医療保険です。

持病のある方が、備えとして医療保険に加入するならば、持病のある方向けの保険を検討するとよいでしょう。

前述の医療保険と同様に、ご自身で必要な保障(特約)を付けられる商品もあります。

持病(既往症)のある方でも加入しやすい引受基準緩和型の保険

終身医療保障保険 マイ フレキシィ ゴールドはこちら>

まとめ

肝疾患で入院した場合の平均入院日数は約23.4日と、決して短期間ではありません。またアルコール性肝硬変で27日間入院した場合は、入院治療費用の自己負担額として28万円以上かかるケースもあります。

肝疾患で入院すると、無視できない額の治療費が必要となります。いざというときに慌てないためにも、前もって医療保険への加入を検討しておくと良いかもしれません。

どのような保険に加入したら良いのかわからない方や、ご自身に必要な保障の選択に迷っている方などは、メットライフ生命にお気軽にご相談ください。

メットライフ生命の終身タイプの医療保険

終身タイプの医療保険は一般的に病気やケガなどで入院し、医療サービスを受けたときに、給付金を受け取れる保険です。また、保険料はご加入時から上がらず、入院・手術の保障は一生涯続きます。

メットライフ生命の「終身医療保障保険 マイ フレキシィ」では、幅広い保障をそろえており、ご自身で必要な保障をお選びいただけます。

メットライフ生命の持病のある方のための保険

持病(既往症)のある方でも加入しやすい保険として、引受基準緩和型の保険があります。

メットライフ生命のガン保険

ガン保険に加入すると、ガンと診断確定され入院や手術をした場合に給付金が支払われます。

メットライフ生命の「ガン保険 ガードネクスト」は、基本保障のほかに重度ガン治療特約や、女性ガン入院治療特約など必要な保障をご自身で選べます。

関連記事

ガン治療に要した平均入院日数や平均通院年数はどのくらい?

ガン治療に要した平均入院日数や平均通院年数、ガン罹患後の収入や、ガン保険と医療保険の違いなどについて解説します。ガンと診断された場合にどのくらい入院する必要があるのか、収入はどう変わるかなどについて不安を抱いている方は是非ご覧ください。

糖尿病の平均入院日数や入院費用はどれくらい?

このページでは糖尿病の概要や、おもな合併症の種類、患った際の平均入院日数や入院費用などについて解説します。糖尿病の症状や原因、患った際の入院日数などについて疑問を持たれている方はご覧ください。

心疾患とは?種類一覧や種類別患者数の割合

心疾患とは、心臓に起こる病気の総称です。何らかの原因によって心臓に異常が発生し、その障害により血液の流れが滞ることで発症します。当ページでは、心疾患の概要やおもな種類一覧、平均入院日数や平均通院年数などについて解説します。

女性特有のがんとは?入院や外見の変化への対処にかかる費用

女性特有のがんとは、女性の乳房や生殖器官に関連するがんです。当ページでは女性特有のがんの概要や入院および治療による外見の変化への対処にともなう費用について解説し、女性特有のがんに備えるポイントを紹介します。

脳血管疾患とは?平均入院日数や自己負担費用の例

脳血管疾患とは脳血管の奇形や動脈硬化などにより起こる疾患の総称です。当ページでは脳血管疾患の平均入院日数や入院費用について解説し、経済的な負担に備える方法を紹介します。

腎疾患とは?腎疾患の平均入院日数と入院費用の例

腎疾患とは腎臓に備わっている「血液の濾過機能や水分や塩分の調節」などが低下する病気です。当ページでは腎疾患を患った場合の平均的な入院日数や入院費用について解説するほか、腎疾患に備えるための保険について紹介します。

膵疾患とは?膵疾患の平均入院日数と入院費用の例

「膵疾患」とは膵臓の病気の総称です。当ページでは主に急性膵炎や慢性膵炎などの炎症について説明します。膵疾患を患った際の平均的な入院期間や入院費用について気になる方は是非ご覧ください。

入院費用はどれくらいかかる?自己負担費用の平均額や内訳

入院時にどれくらいの費用がかかるのかを把握しておくことは、病気やケガのリスクに備えるために大切です。当ページでは、入院時の自己負担費用の平均額や内訳について解説するほか、入院費用を補う方法もいくつかご紹介します。

認知症にかかる65歳以上の割合は何人に一人?介護する側の負担を軽くする備えの必要性

介護が必要となる要因のうち最も大きい要因は認知症となっています。当ページでは、認知症にまつわる現状をデータにもとづいて紹介するとともに、介護の備えの必要性について解説します。

誰にもリスクのある三大疾病|データから生命保険による備えの必要性を考えよう

「三大疾病」と呼ばれる悪性新生物(ガンなど)・心疾患・脳血管疾患は、日本人の死因の多くを占めており、誰にでも罹患の可能性がある病気です。

当ページでは、三大疾病のリスクについて解説するとともに、三大疾病と保険に関する事実を紹介します。

病気別に見る平均入院日数|入院関連データからわかる保険の重要性

私たちの身体には常に病気になるリスクが潜んでいます。かかる病気の種類によっては入院期間が長期となり費用が大きくなる、収入が減少するリスクも考えられるでしょう。当ページでは、入院の原因や病気別に見る平均入院日数を紹介します。

このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などのほかの要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要などを、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。

D2407-0011